【障害福祉事業での行政書士の役割とコンサルとの比較】

障害福祉サービスにおける行政書士の役割

行政書士とは?その基本的な知識

行政書士と聞くと、「書類を作る人」というイメージを持つ方も多いかもしれません。

ですが、実際の役割はもう少し幅広く、特に障害福祉サービスに関わる分野では、重要なパートナーになることが少なくありません。

行政書士は、法律に基づいて官公署に提出する書類を作成・提出代行できる国家資格者です。

介護や福祉、建設業など多岐にわたる業界で活躍しています。

福祉業界においては、グループホームの設立や就労継続支援の指定申請など、法的な手続きが多数あります。

これらは提出書類の種類も多く、書式や内容に細かいルールが存在します。ここで行政書士の出番です。

手続きの正確さだけでなく、スムーズに事業を開始できるよう、戦略的に書類を整える能力が求められます。

例えば、「これは書類の不備で再提出です」と言われるだけで、開業が1ヶ月以上遅れることも。

そんな事態を避けるため、行政書士のような専門家のサポートが頼られているのです。

各種申請手続きの代行業務

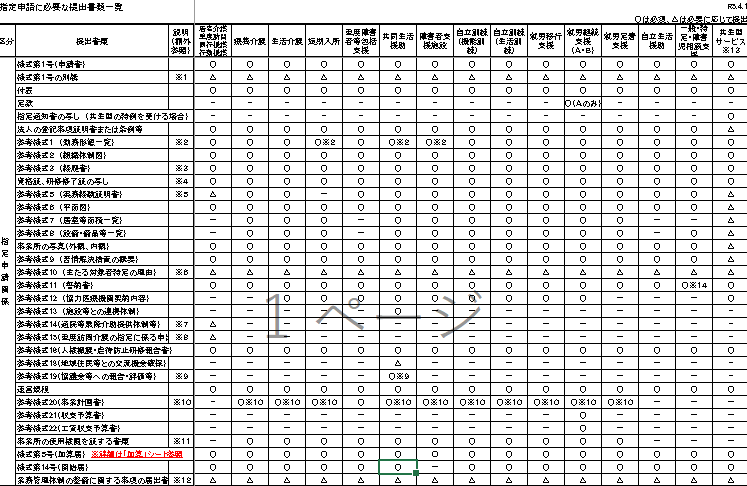

障害福祉サービスを始めるには、指定申請、加算届出、変更届など、多くの手続きが必要です。

そのひとつひとつが、事業の信用性に関わってくるため、軽視できません。

たとえば、グループホームを立ち上げる際には、「共同生活援助」の指定を受ける必要がありますが、そのための書類は25種類以上に及ぶこともあります。

ここで行政書士は、事業者の負担を軽くしてくれます。

ヒアリングを通して、事業の実態を正確に把握したうえで、必要な書類を揃えていきます。

また、自治体との調整も代行するケースが多く、やりとりの煩雑さから解放されるのも大きな利点です。

さらに、就労継続支援などのサービスでは、障害者総合支援法に基づく報酬体系の理解も求められるため、法的知識を持つ行政書士がいることで、適切な加算申請なども行えるようになります。

障害福祉サービスの指定申請とは

「指定申請」とは、障害福祉サービス事業を正式に運営するために、

都道府県や市の認可を受ける手続きです。

これは単なる“届け出”ではなく、一定の基準を満たす必要がある「審査」です。

たとえば、職員の配置基準、施設の設備基準、運営基準など、様々な項目が審査対象になります。

行政書士が行うのは、単なる書類作成にとどまりません。

例えば、指定権者によって解釈や指導内容が微妙に異なる場合もあります。

そんなときには「この都道府県ではこうした方が通りやすい」といった実務的なアドバイスがとても助かります。言うなれば“書類の翻訳者”であり“交渉の通訳者”のような存在なのです。

各都道府県や中核市、政令指定都市を「指定権者」と言います。

各指定権者によって判断に違いがあります。いわゆる【ローカルルール】です。

福祉業界における顧問の役割

障害福祉事業における行政書士の利点

障害福祉サービスを安定して運営するためには、日々の運営と並行して、法令対応や制度変更にも対応しなければなりません。

行政書士と顧問契約を結ぶことで、こうした法務面での不安を軽減できます。

日々の小さな疑問にすぐ答えてもらえる存在がいることは、現場にとって大きな安心材料となります。

特に、就労継続支援などのサービスでは加算管理や人員要件のチェックが日常的に必要です。

その際、行政書士が顧問としてついていれば、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

「この配置で要件を満たしていますか?」「新しいガイドラインが出たけど、どう対応すればいい?」

といった問いに、専門的な立場でアドバイスしてくれます。

コンサルタントが提供する支援とその特徴

一方、コンサルタントは、戦略や収益モデルの構築、組織運営の改善などに強みがあります。

行政書士が「制度の枠の中で適切に事業を進めるための伴走者」だとすれば、

コンサルタントは「枠そのものの使い方をデザインするアドバイザー」と言えるかもしれません。

具体的には、就労継続支援B型での収益性アップのための工賃設定の見直しや、

利用者確保のマーケティング支援などが挙げられます。

また、人材育成や職員研修といったソフト面の支援に特化していることも多く、

現場の雰囲気や文化を変えるようなアプローチができるのも特徴です。

ただし、コンサルタントには法的な書類作成や手続き代行の権限はありません。

そのため、実際の指定申請や変更届などは、行政書士に依頼する必要があります。

障害福祉サービスに係る書類の作成及び申請や届け出の代行が行えるのは行政書士だけです。

新たな法令や制度への対応の必要性

障害福祉サービスの世界では、3年に一度の報酬改定や大きな法令改正があります。2024年度の報酬改定でも、グループホームの人員配置や就労継続支援B型の評価基準が見直され、大きな影響を受けた事業所も多かったはずです。

このような変化に対応するには、普段から情報をキャッチし、迅速に動ける体制が求められます。

行政書士と顧問契約を結んでいれば、「次にどうすればよいか」「どんな書類が必要か」を事前に把握しやすくなり、対応の遅れを防げます。

一方で、制度の変化に合わせた戦略転換や収益計画の見直しが必要な場面では、コンサルタントの存在が助けになります。

顧問としての行政書士の役割

顧問契約のメリットとデメリット

顧問契約の最大のメリットは、継続的に相談できる安心感です。

障害福祉サービスを運営していると、「これは誰に聞けばいいんだろう?」という場面が日常的に発生します。行政書士と顧問契約を結んでいれば、こうした問いに即座に答えてくれる“相談窓口”がある状態になります。

ただし、顧問料が月額制であることが多く、「毎月依頼しないと損」という考えに陥る方も少なくありません。

これは、顧問契約のデメリットとも言えます。ですので、契約前には「どの程度の相談や業務を行ってくれるのか?」をしっかり確認しておくことが大切です。

報酬について:行政書士の料金体系と相場

行政書士の報酬体系は、業務内容によって大きく異なります。たとえば、グループホームの指定申請代行であれば、20万円〜40万円が一般的な相場ですが、自治体の要件や施設の規模によっては、さらに高額になるケースもあります。

一方、顧問契約の場合は、月額2万円〜5万円程度が多いですが、業務の範囲や頻度によって変動します。料金が高ければいいというわけではありません。重要なのは、「こちらのニーズに合った支援が得られるかどうか」です。

費用だけでなく、対応のスピードやコミュニケーションの取りやすさも判断基準に加えましょう。

今後の障害福祉サービスの展望

今後の障害福祉サービスは、単なる支援の場から「地域との共生」「本人の選択と自己実現」へと進化していくでしょう。そのためには、制度の理解だけでなく、柔軟な運営体制やビジョンのある経営が求められます。

行政書士は、制度に準拠した「安全な道」を示す存在であり、コンサルタントは、可能性を広げる「新しい道」を提案する存在です。

どちらが優れているという話ではなく、どちらと組むかは事業者の「今の課題」と「これからの目標」によって変わります。

これから障害福祉サービスを始める方、あるいは運営に行き詰まりを感じている方は、自分のステージに合わせて、どの支援が必要なのかを考えてみてください。どちらの支援者も、「ひとりじゃない運営」の大切なパートナーになってくれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?行政書士に相談するかコンサルに相談するかは

内容によりけりだと思います。

今後事業者としてどのような対策が必要かはご自身で把握されており

もし法令改正や報酬改定に伴う制度変更に対応した手続についてのご相談であれば

行政書士にお任せください。

きしだ行政書士事務所ではご相談は無料で受け付けています。

お気軽にご相談ください。こちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。