多機能型事業所入門:あなたもできる開設のノウハウ《神戸市》

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

今回は障害福祉事業所における多機能型事業所についてまとめました。

多機能型事業所とは複数の障害福祉サービスを1つの事業所で提供することです。

組み合わせの要件、人員配置基準、設備基準、報酬の算定基準など

単独のサービスを提供する事業所とは異なる要件があります。

神戸市における多機能型事業所のこれらの要件についてまとめました。

ご検討中の法人事業者の方は必見です。

参考にしてください。

障害福祉における多機能型事業所とは

多機能型障害福祉事業所とは、同一敷地内において2以上の事業を一体的に行うことを指します。

たとえば、「就労継続支援B型」と「生活介護」のように、異なる目的を持つサービスを同じ場所で提供できるのが大きな特徴です。

対象となるサービスは、:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課 後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。

これは、障害のある方が必要とする支援が多岐にわたることを踏まえ、「今の状態」に応じた柔軟な支援が可能になるよう制度設計されているためです。

たとえば、ある時期は軽作業を中心とした就労支援が適していても、体調の変化により生活面の支援がより必要になる場合があります。そんなときに、事業所を変えることなく、サービスを切り替えて利用できるというのは、本人にとっても事業所にとっても大きなメリットとなります。

多機能型事業所が可能な組み合わせとは

組み合わせの種類は

- 障害者総合支援法に基づくサービスを2以上行う場合

- 児童福祉法に基づくサービスのみを2以上行う場合

- 障害者総合支援法に基づくサービスと児童福祉法に基づくサービスをそれぞれ1以上 行う場合

多機能型事業所には、「就労系と日中活動系」「児童と障害福祉サービス系」など、さまざまな組み合わせが認められています。

ただし、すべてのサービスを自由に組み合わせられるわけではありません。

国の定める基準により、同一建物内での運営が可能な組み合わせや、特例の有無によって要件が変わってくる点には注意が必要です。

それぞれのサービスごとに定められた人員基準や設備基準を満たすことが前提になりますが、これらの基準をうまく調整することで、一つの事業所で多くのニーズに応えることが可能になります。

多機能型事業所のメリット

《事業者側のメリット》

多機能型障害福祉事業所の最大のメリットは、なんといっても「継続した支援」が可能になることです。

利用者の状態やライフステージの変化に応じて、サービスを柔軟に切り替えることができます。例えば「児童発達支援」+「放課後等デイサービス」、「生活訓練」+「就労継続支援B型」

また各サービス単体で行うよりもターゲットを広げることができます。そして利用者に長期にわたって事業所のサービスを提供できるため安定した運営を計画的に行うことができます。

《利用者側のメリット》

利用者の状態やライフステージの変化に応じて、サービスを柔軟に切り替えることができるため、「通い慣れた場所」で一貫した支援が受けられる安心感があります。

デメリットを理解する

とはいえ、多機能型には注意すべき点もあります。

まず、サービスの種類ごとに異なる基準があるため、それらをすべて満たす必要があるというハードルがあります。

特例もありますが基本的には、人員についてサービスごとの基準を満たす必要があります。

設備基準についても、作業・訓練室は共用できませんので相応の広さのある建物が必要になります。

また報酬において単独のサービス提供をする事業所より単価が低くなります。

単価が下がらない要件もありますので、この点は神戸市の手引きを見て確認しましょう。

神戸市における多機能型事業所の開設方法

神戸市で多機能型事業所を開設するには、多機能型であっても事業者の指定を申請します。事業の種類ごとに行うこととなるため、事業 の追加についても、事業の変更ではなく、当該事業の新規指定となります。

まずは市の障害福祉課に事前相談を行います。現在神戸市においては事前相談は郵送による受付となっています。

提出先

〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

毎月15日ごろの締切となっていますので神戸市のHPで確認しましょう。

どのサービスを組み合わせるかを明確にした上で、サービスごとの人員・設備基準を個別に確認しておくことが重要です。多機能型の特例も要確認です。

障害者総合支援法に基づくサービスを2以上行う場合の人員・運営基準の特例

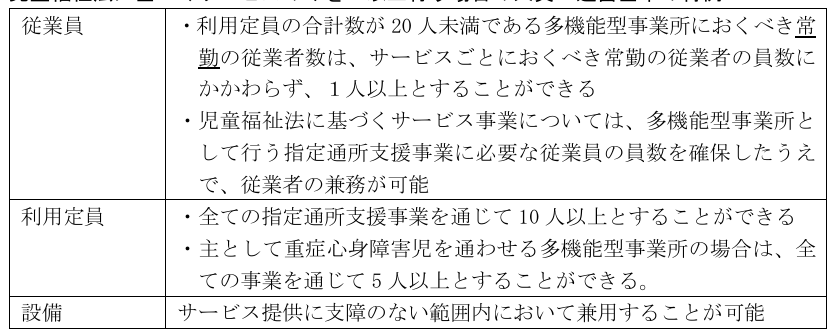

児童福祉法に基づくサービスのみを2以上行う場合の人員・運営基準の特例

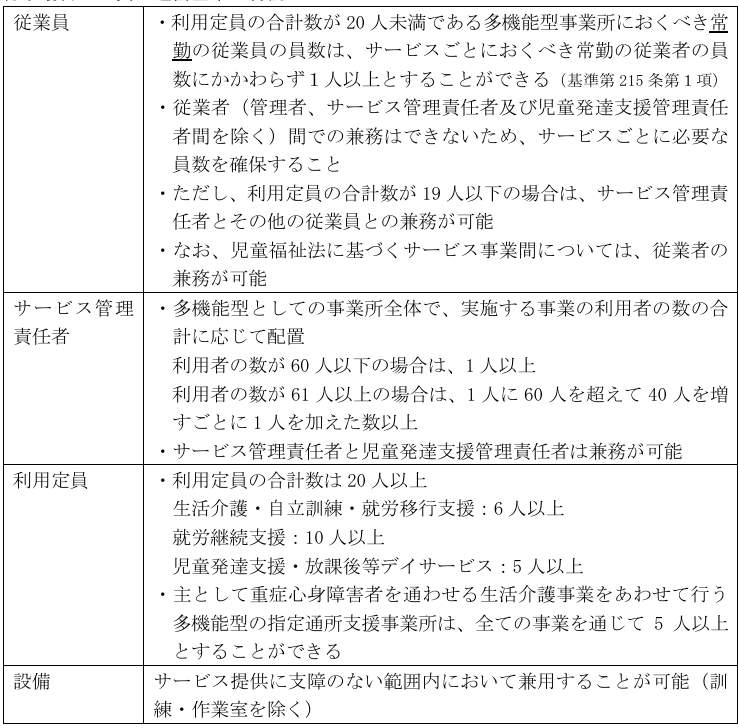

障害者総合支援法に基づくサービスと児童福祉法に基づくサービスをそれぞれ1以上 行う場合の人員・運営基準の特例

いずれも神戸市の手引きより

また、「特例によらない多機能型」として申請する場合、すべてのサービスで満たすべき条件が個別に適用されるため、開設前に綿密なシミュレーションが欠かせません。

人員基準では、管理者やサービス管理責任者の常勤配置、看護職員や生活支援員の必要数などが問われますので、準備は早めに取り掛かることをおすすめします。

給付費算定の要件

・多機能型の報酬単価は、実施する複数種類の事業の合計の総定員により算定されます。 ただし、加算はサービス毎の定員に応じた定員区分により算定されます。

・児童福祉法に基づくサービスを2以上行う場合であって、多機能型事業所に関する従業 員の特例(指定通所支援基準第80条)によらない事業所においては、それぞれのサー ビスの利用定員の規模により算定されます。

指定通所支援基準第80条の特例

- 多機能事業所に配置される従業者について、当該事業所の職務に専従するものとし、各事業所に配置する従業者間での兼務が可能

- 利用定員合計20人未満の多機能事象所において、当該事業所に置くべき常勤従業者の員数は各事業所に置くべき常勤従業者の員数にかかわらず1人以上とする。

・ 障害者総合支援法に基づくサービスと児童福祉法に基づくサービスをそれぞれ1以上 行う場合であって、多機能型事業所に関する常勤の従業者の員数の特例(指定障害福 祉サービス基準第215条第1項)によらない場合、障害福祉サービスは障害福祉サー ビスの合計利用定員、障害児通所支援は障害児通所支援の合計利用定員を定員規模と して算定されます。

ただし、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者が兼務する場合にあっては、 実施する複数種類の事業の合計の総定員により算定されます。

指定障害福 祉サービス基準第215条第1項の特例

利用定員合計20人未満の多機能事象所において、当該事業所に置くべき常勤従業者の員数は各事業所に置くべき常勤従業者の員数にかかわらず1人以上とする。

専門家(行政書士)に依頼するメリット

申請書類の作成や基準の読み解きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの方法です。

特に多機能型の場合、単一サービスの申請と比べて提出書類の量も多く、整合性の確認や補正対応などに相当な時間と手間がかかります。

行政書士に依頼することで、要件の解釈ミスを避け、円滑な申請手続きを実現することができます。たとえば、事業所の図面が基準に合致しているか、就業規則や運営規程が多機能型として整っているかなど、細かな確認ポイントを的確にサポートしてくれるのがプロの強みです。

自社で全てを抱え込まず、専門家の力を借りてスムーズな開設を目指すことが、結果的には負担軽減と質の高い運営につながります。

まとめ

人員の配置基準、設備基準、報酬の算定など多機能型の事業所は単独の事業所と異なる点が多くあります。

もし、「つながる支援を提供したい」、「この場合の報酬はいくらぐらいを想定できそうか?」

等を確認したい場合がありましたら、お気軽にご相談ください。

ご相談は無料です、こちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。