【令和7年度から義務化!地域連携推進会議とは?】

令和7年度(2025年度)から、障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)において

「地域連携推進会議」の開催が義務化されます。

本記事では、地域連携推進会議のポイントや目的、開催の流れ、具体的な進行例などを詳しく解説します。

【地域連携推進会議のポイント】

グループホーム(共同生活援助)は障害者が生活する場であるため

運営が閉鎖的になる恐れがあるサービスです。

そこで地域の方などの外部の目を定期的に入れることで

運営の透明性を高めるとともに、サービスの質の保つ役割を担うことが期待されています。

事業所においては単なる義務としてではなく、利用者である障害者が

その人らしく安心して生活できるように、この仕組みを活用しながら

施設と地域等との連携をすすめ円滑な事業所運営を行うことがポイントです。

- 共同生活援助事業所(グループホーム)が関係機関と連携を深めるための会議

- 令和7年度から開催が義務化

- 福祉・医療・行政・地域住民など多様な関係者が参加

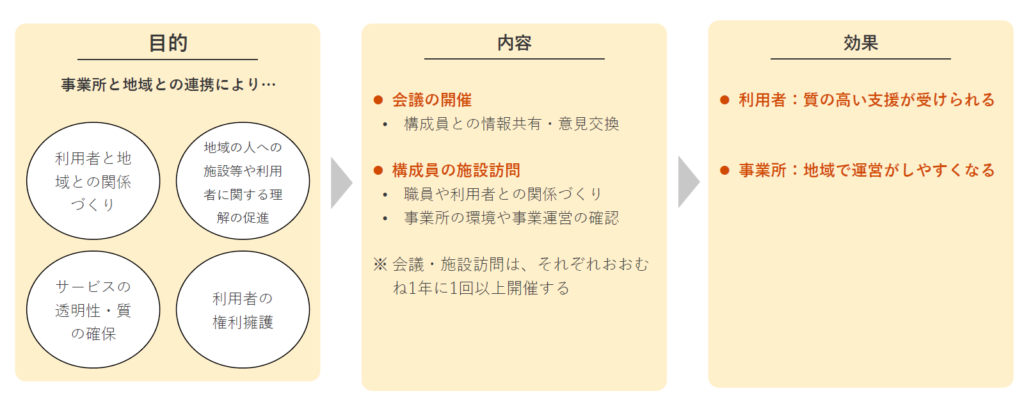

【地域連携推進会議の目的】

- 地域の人への施設や利用者に対する理解の促進

- 利用者と地域との関係づくり

- サービスの透明性と質の確保

- 利用者の権利擁護

地域連携推進会議の手引き・別冊より

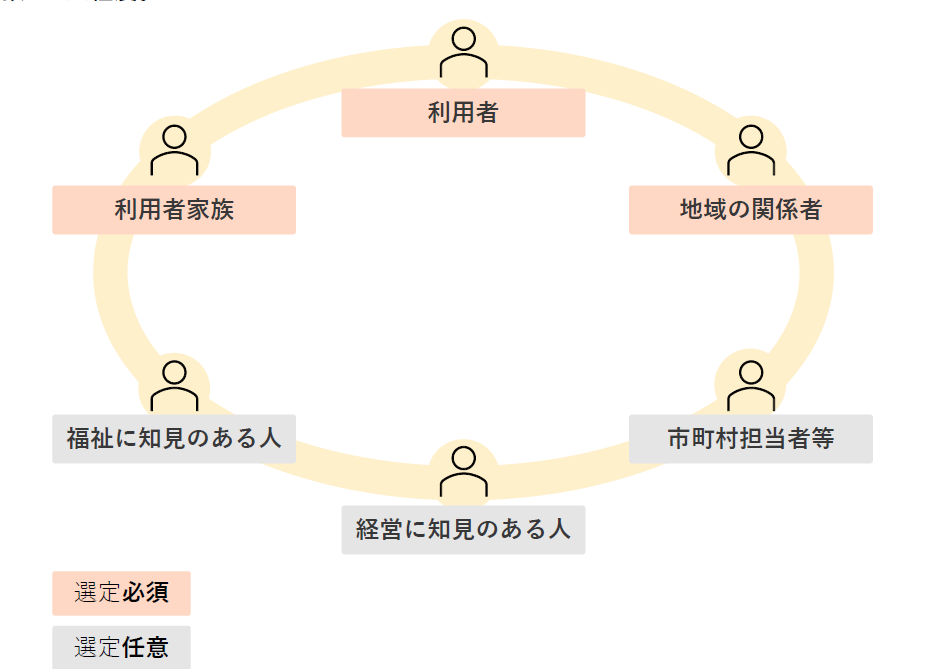

【地域連携推進会議の構成員】

5人程度の人数での開催です

必須:利用者、利用者の家族、地域の関係者

任意:福祉に知見のある人、経営に知見のある人、市町村担当者

地域連携推進会議の手引き、別冊より

- 利用者:意思表示が出来ない利用者の場合には、成年後見人や家族に代理してもらうことも可能。

- 利用者家族:構成員に選出する家族は、利用者別の代理として参加する利用者の家族とは別の家族。

- 地域の関係者:自治会・町内会などの地域団体の方、民生委員、商店街の方、学校関係者、地域で活動しているNPO法人、地域の障害当事者などが想定されます。

- 福祉に知見のある人:同じ地域で活動されている他の障害福祉サービスの事業者や障害関係の事業を実施している者、介護保険のサービスや児童福祉のサービスを運営している事業者、学識経験者、福祉関係の事業を実施しているNPO法人

- 経営に知見のある人:障害福祉サービス、介護保険サービス、児童福祉施設の運営等の経営に携わっている人や、財務諸表等から経営状況を把握しアドバイス出来る人

- 市町村担当者:所在市町村の障害福祉所管課等の担当者等 、基幹相談支援センターの職員や市町村(自立支援)協議会の構成員など

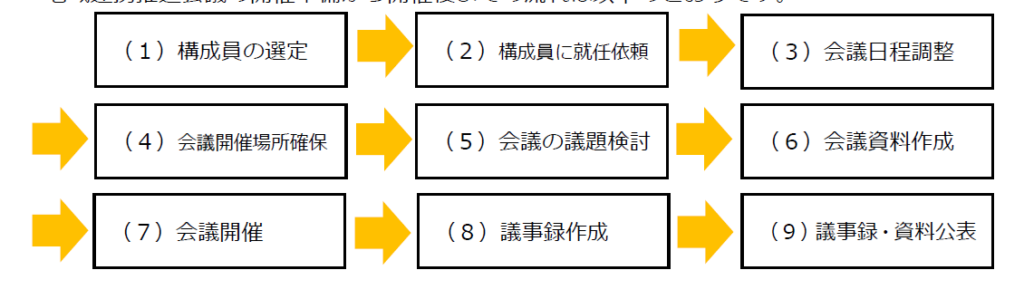

【会議開催までの流れ】

地域連携推進会議の手引きより

就任依頼に活用できるフォーマットはこちら

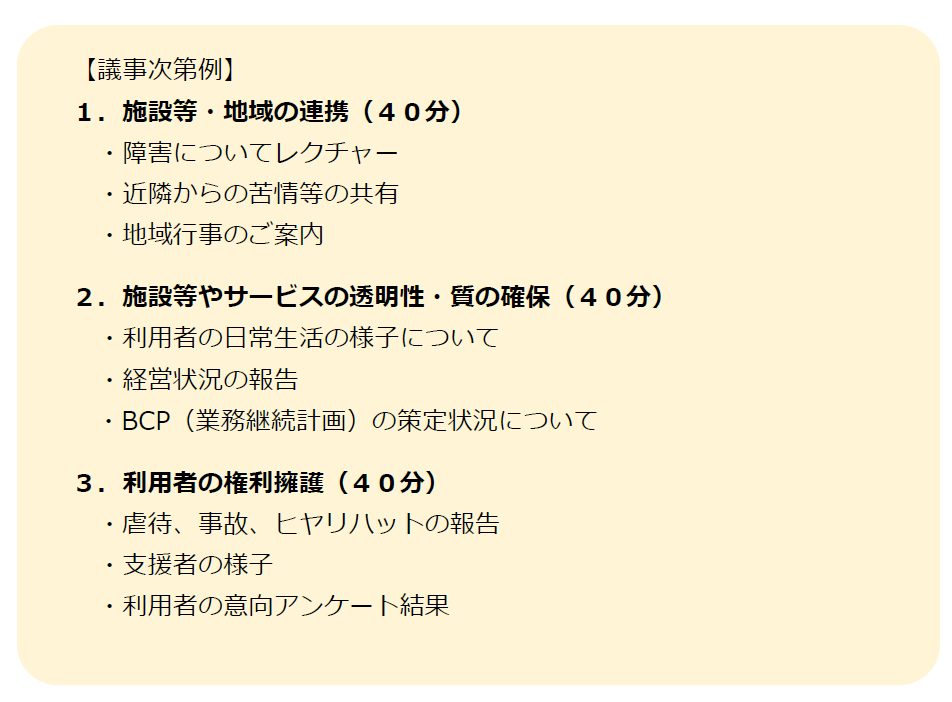

【会議の議題の内容】

施設等側からの一方的な報告にならないように、

構成員と双方向で意見交換できる議題が望ましい

施設等側から

- 利用者の日常の生活の様子

- 地域の関係者に対する障害の理解促進

- 職員の支援の様子

- 施設等の運営状況(収支など)

- 施設等の行事案内など

地域の関係者から

- 地域事情、

- 地域のイベント

- 行事等の情報

地域連携推進会議の手引きより

【個人情報の取り扱いについて】

地域連携推進会議は、その会議の目的・役割のとおり、会議や施設訪問を通じて、

利用者と構成員との顔の見える関係を構築し、

利用者の地域におけるより良い生活を推進することを目的としています。

しかし、利用者やそのご家族にとって個人情報については知られたくない

という意向をお持ちの方もおられれます。

そういったことから、地域連携推進会議の開催に当たって利用者と

そのご家族の意向を十分に把握し、事業所側は個別の説明などを通じて

利用者とそのご家族の意向を確認しなければいけません。

また地域連携推進会議の構成員は利用者等の個人情報保護の必要性を理解して

いただくとともに地域連携推進会議の参加承諾書に秘密保持に関する約束を

していただくようにしてください。

そして、会議の資料の取り扱いについても十分に配慮するよう心掛けましょう。

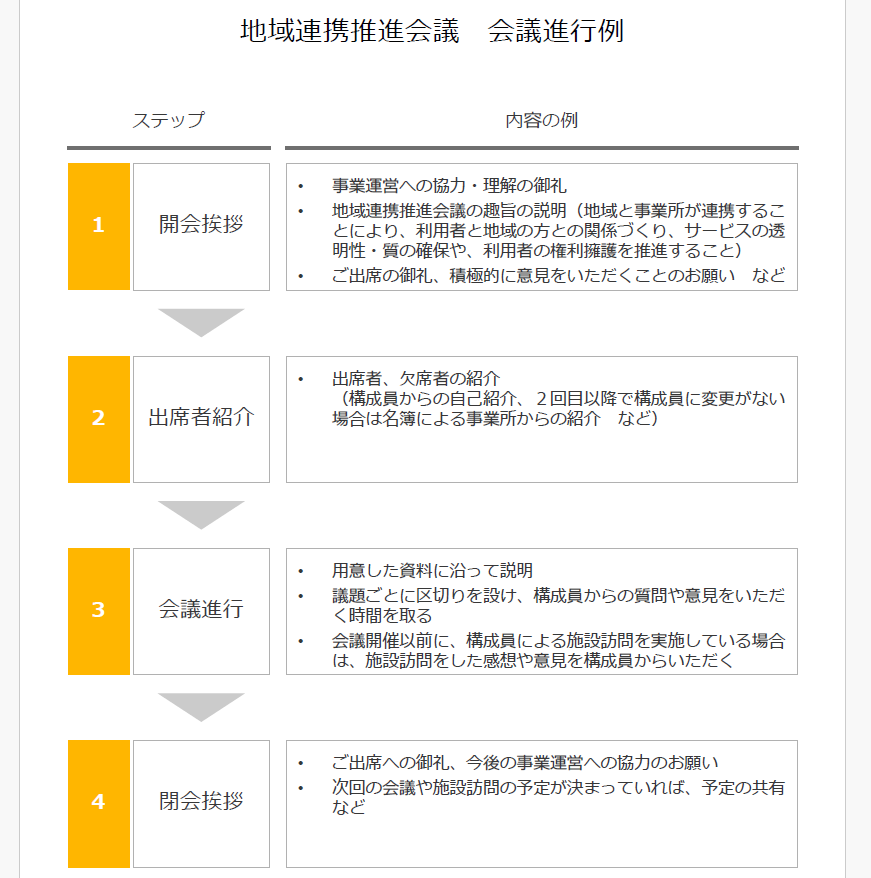

【会議の進行例】

地域連携推進会議の所要時間は約2時間程度とされます。

地域連携推進会議の手引き・別冊より

【 施設訪問の実施について】

地域連携推進会議の構成員全員が地域連携推進員となり、施設等の訪問を行います。

施設の利用者については、様々な障害、状態の方がおられます。

一度に大人数での訪問は避け、

出来る限り訪問日を分散させるなど、

施設の利用者や職員の過度な負担にならないようにする配慮が必要です。

- 地域住民や関係機関に施設を公開し、理解を深める

- 実際の支援の様子を見学し、連携強化につなげる

- 課題を現場で共有し、より具体的な支援体制を構築

訪問の際には直接、支援員や利用者へ質問されることもできます。

ただし、利用者へ十分な配慮をしながら行ってください。

訪問の際に参考となる手引きはこちら

【会議の開催頻度】

- 最低年1回以上の開催が義務付けられる

- 施設等への訪問を年1回以上

- 会議は対面式の他、オンライン形式も可能

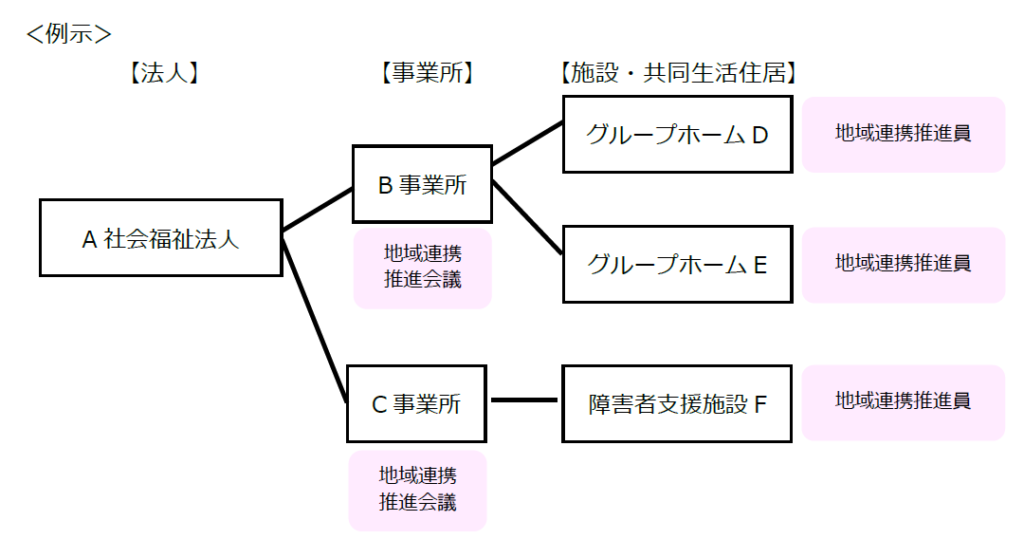

- 指定を受けた事業所単位で行う

地域連携推進会議の手引きより

【 地域連携推進会議の重要性】

- 共同生活援助の円滑な運営には、地域とのつながりが不可欠

- 利用者の安全で安定した生活を支える基盤づくりに貢献

- 施設・行政・地域が協力することで、地域全体の福祉向上につながる

【まとめ】

いかがでしたでしょうか

地域連携推進会議の目的である「利用者と地域との関係づくり」、

「地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進」、

「施設等やサービスの透明性・質の確保」、

「利用者の権利擁護」につながるように単なる義務として取り組むのではなく、

より良いサービスの提供や利用者の「地域での暮らし」の推進に

つなげていく意識を持つことが大切です。

地域連携推進会議の開催を通じて、より良い支援体制を構築し

地域と共生するグループホーム運営を目指しましょう。

きしだ行政書士事務所では障害福祉サービス事業所の運営に関する

ご相談を無料で行っています。

お気軽にお問合せください。

お問合せはこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。