【令和7年10月から開始!新たなサービス就労選択支援とは?】

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

今回は令和7年10月から新たに始まった「就労選択支援」についてまとめます。

このサービスは、以前から指摘され問題視されてきた

「就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法等が確立されていない」

ことを踏まえその解決策として

「福祉・雇用それぞれのサービス体系におけるアセスメント( ニーズ把握、就労能力や適性の評価) の仕組みを構築・機能強化」する目的で新設されました。

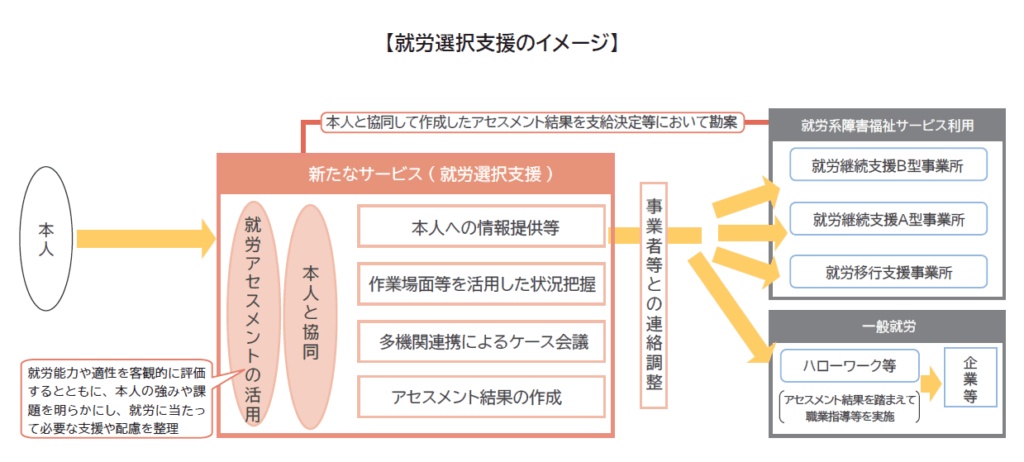

この「就労選択支援」では 本人が就労能力や適性を客観的に評価するとともに、本人の強みや課題を明らかにし、就労に当たって必要な支援や配慮を整理します。

具体的には就労アセスメントの方法を活用し、本人と協同の上、本人への情報提供等、作業場面等を活用した状況把握、多機関連携によるケース会議、アセスメント結果の作成を実施します。そして、その結果を本人にフィードバックして、本人と一緒に将来の働き方などを考え、必要に応じて事業者等との連絡調整を実施するものです。

これまでは、障害者ご本人と支援する側も含めその人の適性や能力の把握が十分ではなく、就労継続支援A型やB形事業所の利用に固定されがちだったことからご本人の意向や適正や能力を把握しその次のステップに向かいやすくする狙いがあります。

【就労選択支援の要件】

短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価や就労に関する意向、就労するために必要な配慮やその他の下記の主務省令で定める事項について整理を行います。アセスメント結果を踏まえ、障害者本人や関係者( 家族や学校、支援機関等) を交えた多機関連携によるケース会議を行い、障害者本人の就労に関する意思決定支援を行います。

定員 10人以上

対象者

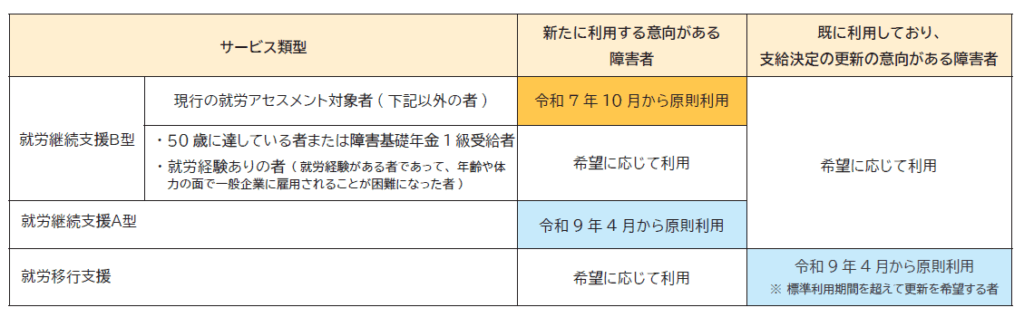

・就労継続支援B型の利用希望者、就労移行支援の利用希望者またはその両方をすでに利用している者

当てはまる人は原則、就労選択支援を受けてから就労継続支援B型または就労移行支援を受けることになります。

除外・・50歳に達する者、障害年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力面で一般就労が困難な者

人員配置の要件

就労選択支援員の人員配置 15 : 1 以上+管理者1名

※就労選択支援は短期間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要、サービス管理責任者の配置は不要

就労選択支援員の要件

- 就労選択支援員養成研修修了者

【令和9 年度末までの経過措置】

以下の研修修了者も含む

- 就労支援基礎研修(就労支援員対応型)

- 訪問型職場適応援助者養成研修

- サビ管専門コース別(就労支援コース)

- 相談支援従事者研修専門(就労支援コース)

設備基準

神戸市の場合は、生活介護事業所と同じとされています。

・訓練・作業室3㎡/人

・相談室(兼多目的室)10㎡以上

・洗面所とトイレ

その他の基準

・就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3 年以内に当該事業者の事業所の3 人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

・その他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者

となっています。

※過去3年以内とは当該事業者の指定申請があった日の前月の末日を起算日とする。

また

就労選択支援事業所は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければなりません。

運営基準

・1日単位の支援記録

・作業場面を通じたアセスメント

・職業安定所、障害者就業・生活支援センターとの連絡調整

・協議会への定期的な参加(地方公共団体が設置する協議会 法第89条の3第1項)

・職業安定所への訪問

・就労・雇用の情報収集及び利用者への情報提供

サービス費・・1,210単位/日

利用日数は原則1か月(最長2か月)

《利用日数上限は各月の暦日数-8日》

(例)1か月の計算をすると

1,210単位×10.71円(神戸市)=12,595円×22日(10月)=285,098円

報酬の算定基準

・放課後等デイサービスや障害児短期入所支援を利用中は両方算定可能

・日中活動系サービスとは同日の算定不可

但し、

①同一日に午前、午後と別時間帯で利用

②A型事業所の作業場で就労選択支援のアセスメントを行う場合は

①は時間数に応じて、②は按分するなどで対応する

・同一法人が運営する就労系サービスの利用者は利用不可

(就労継続支援B型を利用している人は同一法人内の就労選択支援事業所を利用できない)

【加算・減算について】

新たに始まった就労選択支援において義務化かつ減算があるものについては

以下の通りです。

・情報公表未報告減算

・業務継続計画未策定減算

・身体拘束廃止未実施減算

・虐待防止措置未実施減算

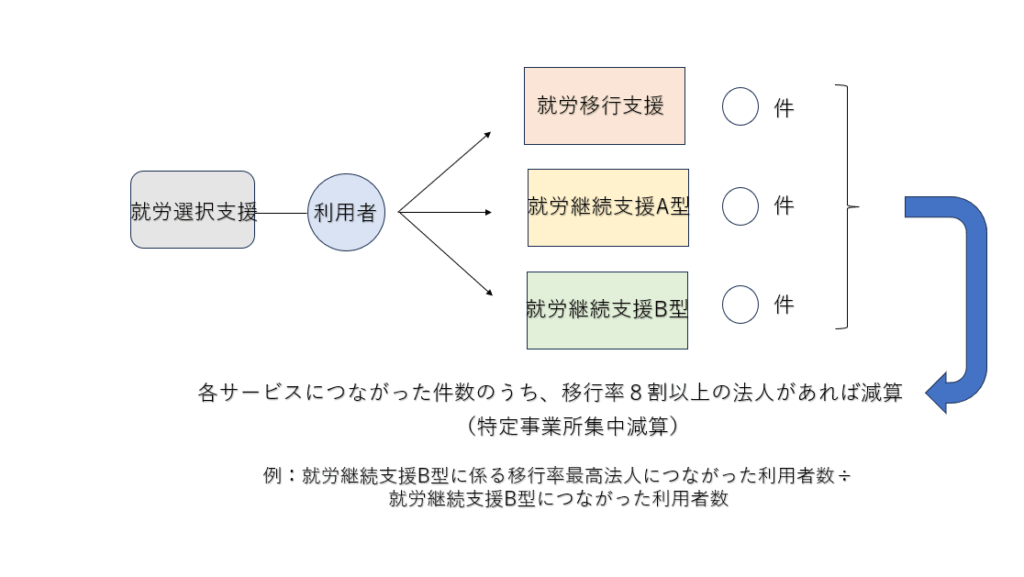

《特定事業所集中減算》

年2回の判定期間に就労選択支援の利用が終了した利用者を対象に減算の要件に該当した場合に減算適用期間について減算する

・判定期間1/1から6/30は適用期間10/1から3/31まで

・半的期間7/1から12/31は適用期間4/1から9/30まで

事業所ごとに、その就労選択支援の利用が終了した利用者が、

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用につながった件数を算出し、

それぞれについて移行した人数が多い法人が占める割合を計算し、

その割合が80%超となった場合に減算する

算定手続

各判定期間について決まった期日までに書類を提出する

・判定期間において就労選択支援の利用が終了した利用者の総数

・就労移行支援等のそれぞれにつながった利用者数

・就労移行支援等のそれぞれの移行率最高法人につながった利用者数と移行率最高法人名、住所、事業所名、代表者名

・判定方法において計算した割合

・80%超になった正当な理由がある場合はその理由

※正当な理由の範囲とは

① 事業の実施地域に就労移行支援等がサービスごとにみて5事業所未満である場合など事業所が少数であること

②視覚・聴覚言語障害者支援加算、高次脳機能障害者支援加算を算定している場合

③判定期間において、就労選択支援の利用者のうち、それぞれのサービスにつながった件数が5件未満の場合

④サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

など

加算について

・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

・高次脳機能障害者支援体制加算

・食事提供体制加算

・福祉専門職員配置等加算

・医療連携体制加算

・送迎加算

など

【まとめ】

ここまでまとめてきた情報のもととなる資料はこちらに載っておりますので一度ご覧ください。

厚生労働省就労選択支援について|厚生労働省

今のところ神戸市においてもそこまで情報が出ていません。これから情報も充実してくると思います。

きしだ行政書士事務所では障害福祉に関係するご相談を随時受付中です。

ご相談は無料です。

お気軽にお問合せください。

お問合せはこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。