困った!農地を相続したがどうしようとお困りの人必見

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。今回は相続に関した記事を作成しました。

相続において不動産を承継される場合は多く、その中でも「農地」「山林・竹林」を承継した場合は家や土地を相続するより手続きがわかりづらいと感じられる人が多いと思います。

そこで今回は「農地」を相続した場合、その活用にはどのような手続きが必要かをまとめました。

相続した「農地」を売却あるいは活用することを検討中の方はご参考にお読みください。

農地転用の前に知っておきたいこととは

農地とは何か?

農地を相続したとき、多くの人が「使わない畑や田をどう扱えばいいのだろう」と戸惑います。そもそも農地とは、農業を営むために使う土地を指し、畑や田のほか果樹園なども含まれます。見た目が草地になっていても、登記上は農地として扱われていることもあり、その場合は自由に駐車場や住宅に変えることはできません。法律上「農地法」という規制があり、農地を農地以外の用途に使うためには、行政に許可を申請する必要があります。

相続した農地をどうするかを決める前に、その土地が本当に農地かどうかを登記簿や市役所の農業委員会で確認するのが第一歩です。放置すると雑草や害虫の温床となり、近隣トラブルの原因になることもありますから、できるだけ早めに調べておくことが安心につながります。

農地転用とは?

農地転用とは、農地を住宅地や駐車場、あるいは太陽光発電設備など農業以外の用途に切り替えることをいいます。例えば「相続した田を売却したいが、買い手は家を建てたいと考えている」という場合、そのままでは売れません。農地のままでは利用できないからです。

転用には大きく分けて2種類があり、自分自身が農地を使う場合は「自己転用」、第三者が利用する場合は「権利移転を伴う転用」と呼ばれます。どちらにしても農業委員会や都道府県知事の許可が必要で、無断で転用すると原状回復を命じられることもあります。つまり「相続したから勝手に使っていい」という考えは通用しないのです。

農地転用に要する期間は?

農地転用の手続は、思った以上に時間がかかります。提出先は農業委員会で、申請は月に1回程度しか受け付けていない自治体も多いため、提出してから審査・決定まで1か月以上かかるのが一般的です。さらに、土地の場所や広さ、周辺環境によっては都道府県の審査に回され、3か月以上かかるケースもあります。

相続した農地をすぐに売りたい、活用したいと思っても、こうした手続期間を考慮に入れないと、計画が大きく遅れてしまいます。目安として、相談開始から実際に利用できるまで半年ほどかかると想定して動くと安心です。

転用する土地の選び方

農地のランク

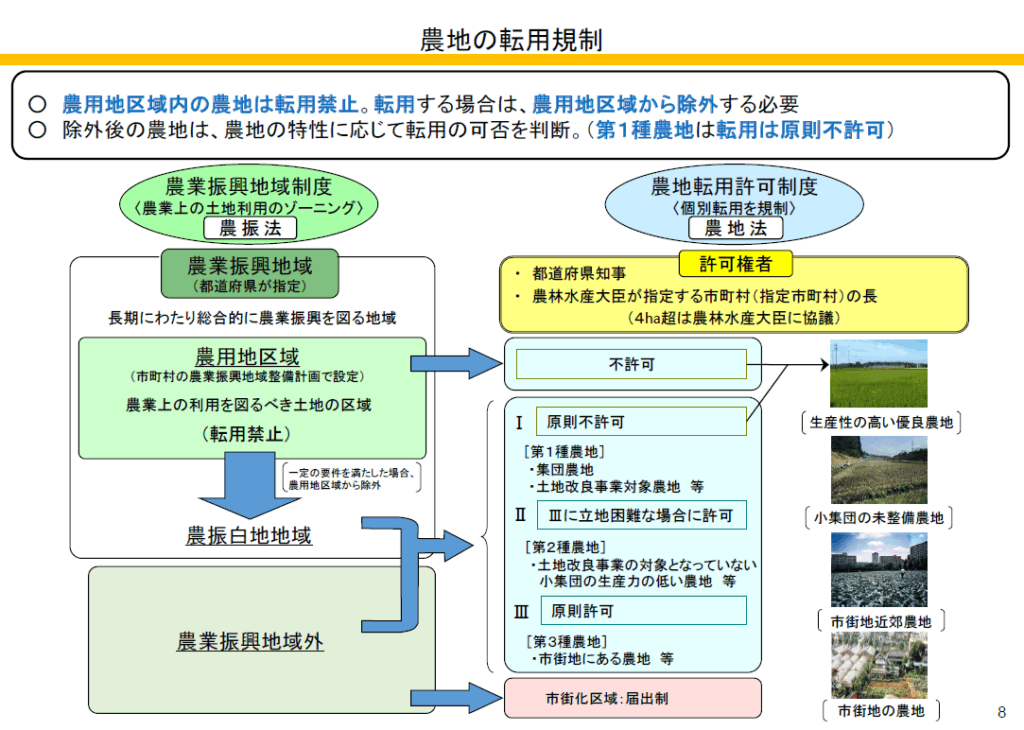

農地には「優良農地」「中間農地」「低位農地」といったランク付けがあります。肥沃で広い田や畑は農業振興地域に含まれることが多く、原則として転用は認められません。

一方で、市街地に近い小さな農地や耕作放棄地は、比較的転用しやすいとされています。

「同じ農地なのになぜ扱いが違うの?」と疑問に思う方もいますが、国としては食料を安定的に確保するため、優良な農地を守る方針を取っているからです。相続した土地がどのランクに当たるのかは、自治体の農業委員会に確認すればわかります。

農林水産省よりnouchi_tenyo-29.pdf

利用計画とスケジュール

転用の可否を確認したら、次は「何に使うのか」をはっきりさせましょう。住宅用地にするのか、駐車場として貸すのか、あるいは企業に売却するのかによって必要な手続が変わってきます。利用計画を立てずに動くと、申請のやり直しや想定外の費用が発生するおそれもあります。

また、スケジュールを逆算して組み立てることも大切です。例えば「来年の春までに売却契約を成立させたい」と考えるなら、少なくとも半年前には申請準備を始めておく必要があります。農地を相続したら、まず大まかな利用方針と希望時期を整理しておくとスムーズに進めやすくなります。

窓口での相談前に準備する書類

農地転用の相談を農業委員会に持ち込むときには、事前にいくつかの書類を揃えておくと安心です。登記簿謄本や公図、土地の現況がわかる写真などが求められることが多いです。相続した農地の場合は、遺産分割協議書や相続登記の完了証明も必要になることがあります。

「とりあえず相談してから集めよう」と思って行くと、書類不足で何度も足を運ぶことになり、余計な時間と労力を使ってしまいます。事前にリストを確認し、余裕を持って準備しておくことが効率的です。

農地転用申請前にすべき手続とは

土地の権利の整理

農地を相続したあと、まず確認すべきは権利関係です。登記簿上の所有者が亡くなったまま変更されていないケースは多く、そのままでは転用申請ができません。相続登記をして、名義を相続人に移すことが必要です。

また、共有名義の場合は、全員の同意を得なければ転用は認められません。兄弟や親戚との話し合いを避けていると、いざ売却や貸し出しの段階でトラブルに発展します。農地をどう扱うかを決める前に、関係者との合意形成を進めておくことが欠かせません。

所有権以外のその他の権利関係の有無も確認します。例えば「抵当権」「地上権」「賃借権」「予約権」などです。

土地改良区での手続

農地の中には「土地改良区」と呼ばれる組織に属しているものがあります。農業従事者の集まりで田の水路や農道を管理する団体で、転用する際にはこの改良区への届出や負担金の精算が必要になる場合があります。

相続した農地が土地改良区に含まれているかどうかは、役所で確認できます。もし属しているなら、農業委員会の手続と並行して改良区の事務局ともやり取りをすることが必要です。見落とすと後から追加の費用が発生し、予算を超えてしまうこともあるため注意が必要です。

道路や水路など

農地の転用を考えるとき、見逃されがちなのが道路や水路との関係です。住宅地や駐車場に変えるには、車が通れる道路に接しているか、水はけがきちんとできるかが重要になります。畑や田が道路に面していない場合、通路を確保するために隣地所有者との交渉が必要になることもあります。

また、排水先の水路が詰まっていると、開発が認められないこともあるのです。相続した農地を活用する前に、必ず現地を歩いて確認し、周辺環境を把握しておきましょう。

まとめ

農地を相続すると、「どうすればいいのか」「手続が難しそう」と感じる方が多いものです。畑や田は自由に使える土地とは異なり、農地法の規制を受けるため、転用や売却には計画と準備が欠かせません。権利関係の整理や改良区への届出、道路・水路の確認など、ひとつずつ進めていくことが成功への道になります。

「相続した農地をそのまま放置してしまった」という声もよく耳にしますが、時間が経つほど管理や処分は難しくなります。早めに専門家や農業委員会に相談し、将来のビジョンを描いて行動していくことが安心につながります。

きしだ行政書士事務所では相続に関するご相談を随時受付中です。

ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

お問い合わせはこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。