神戸市での新規開業支援も!生活介護指定申請の流れ

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

今回は障害福祉サービスの「生活介護」についてまとめました。

新たに「生活介護」で事業所を始めたい皆さん、まずは生活介護とは何か、

そして指定申請の流れについて整理してみましょう。

生活介護は、常時日常生活の支援を必要とする障害のある方々を対象に、

入浴、食事や排せつ、創作活動や生産活動の機会の提供その他身体機能や生産能力の向上のために必要な援助を行うサービスです。

このサービスは「障害福祉サービス」の一部であり、

利用者や関係者にとってとても大切な居場所となります。

次に神戸市での「指定申請」。

指定申請とは、適切な基準を満たしているかを市が確認し、

正式に事業者として認めるプロセスです。

これにより「障害福祉サービス事業所」として営業でき、利用者からの信頼も得やすくなります。

とはいえ、申請には意外と細かな条件や書類が必要なので、準備をしっかり行うことが大切です。

生活介護とは何か?

生活介護は、重度の障害や日常生活に支援が常に必要な方が対象です。

たとえば、食事や排せつ及び食事、移動といった基本的な動作の補助、

さらにレクリエーションや軽作業などの提供も含まれます。

これはまるで「第二の我が家」をつくるような場で、心地よい環境づくりが求められます。

神戸市では地域のニーズに応じて、小規模から複数拠点まで、さまざまな形での運営が可能です。

また、生活介護は利用者の社会参加を促す重要な役割を果たします。

彼らが自らのペースで過ごせる場所を提供することは、生活の質を支えるだけでなく、ご家族にも大きな安心をもたらします。

指定申請の意義と神戸市におけるその流れ

指定申請の意義は、制度的に保障された基準を満たし、安全で信頼できるサービスを提供していることを市が認める点にあります。

神戸市の場合、まずは事前相談→書類提出→市の審査→現地調査→指定通知というおおまかな流れです。

具体的には、神戸市福祉局監査指導部に書類を提出し、場合によっては面談を行い書類確認、現地調査があります。

要件

● 法人格を有すること ● 事業所又は施設の指定基準を満たすこと ● 適正な運営が見込めること

指定基準

指定基準は障害者総合支援法に基づく

● 人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準) ● 設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準) ● 運営基準(サービス提供にあたって、事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準)

事前相談は概ね指定希望月の約3か月前までに提出し、申請は指定希望月の約2か月前に提出となります。

スケジュールに余裕を持って準備するのが賢明です。

神戸市における生活介護指定申請の手続き

神戸市で生活介護の指定申請をする際、次の点に気を付けてください。

書類提出先と締切について

書類の提出先は、原則として神戸市福祉局監査指導部になります。

提出は毎月15日前後になります。神戸市のHPで確認しましょう。

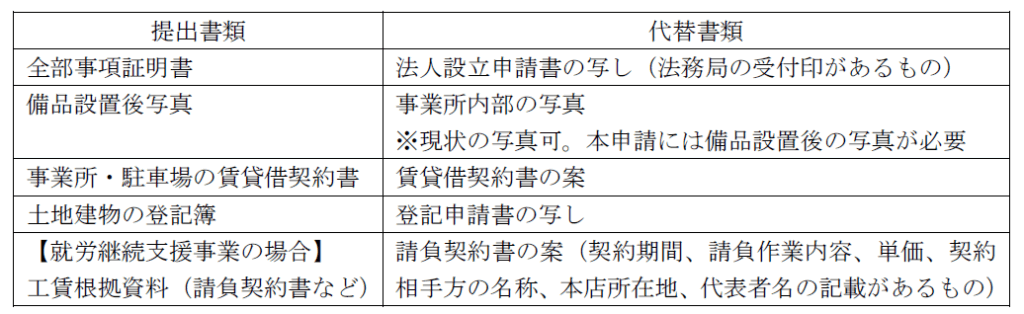

必要書類の一覧

事前相談時から申請に必要な書類一式そろえる必要があります。

ただし事前相談時には以下の書類については代替書類で提出可能となっています。

提出先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて

必要書類一覧を確認しもれなく提出しましょう。

書類の提出は「ミスなく」「漏れなく」「期限内」が大前提です。丁寧に確認しましょう。

障害福祉サービス事業所の設立

生活介護事業所を運営するには、書類だけではなく実際の設備や人員配置にも気を配る必要があります。

必要な設備と人員配置

設備面では以下が基本です:

- 訓練・作業室・・・3㎡/1人以上

- 相談室・・・概ね10㎡以上(多目的室と兼用可)

- トイレ、洗面所・・・利用者の特性に応じたもの

- 消火器や誘導灯など、防災設備・・消防署との協議の上準備

人員基準は、

- 医師・・・嘱託医でも可

- 看護職員・・・1人以上(常勤換算)

- 生活支援員・・・1人以上(1人は常勤)

- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・・・必要に応じて配置

※看護職員、生活支援員、理学療法士等を合わせた総数は常勤換算で必要な人数を配置する必要があります。

①平均障害区分4未満・・利用者÷6以上

②平均障害区分4以上5未満・・利用者÷5以上

③平均障害区分5以上・・利用者÷3以上

※平均障害区分の計算方法

・2×区分2の利用者数+3×区分3の利用者数+4×区分4の利用者数+5×区分5の利用者数+6×区分6の利用者数を先に計算する

・上記合計÷総利用者数

・小数点第二位以下四捨五入する

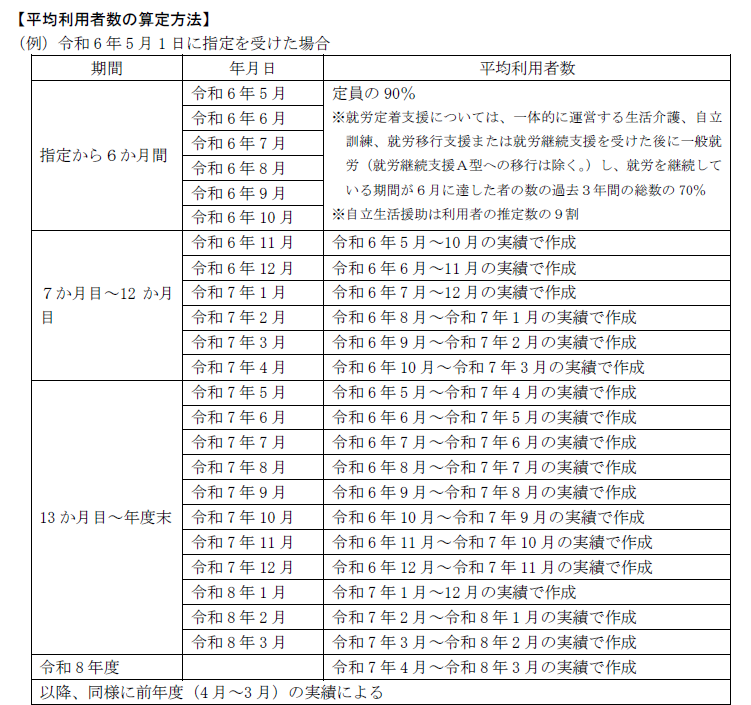

※新たに指定を受ける場合、平均利用者数は当初6か月間、定員の90%で計算します。

その後1月ずつずらして計算していきます。

※生活介護の場合、上記の表と同じ期間で、毎月、平均障害支援区分を算出する必要があります。

- サービス管理責任者・・・60:1以上(1人以上は常勤)

- 管理者・・・管理業務に支障がない場合は他の職種と兼務可

(ⅰ)社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)

(ⅱ)社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者

(ⅲ)社会福祉施設長認定講習会を修了した者

サービス費について

《減算について》

・営業時間が4時間以上6時間未満・・・70/100

4時間未満・・・50/100

・医師の未配置・・・12単位/日 減算

例:12単位×239日=2,868単位×10.73円=30,773円/年

・定員超過、人員欠如、個別支援計画未作成、大規模事業所(定員81人以上)、情報未公表、BCP未策定、身体拘束廃止未実施、虐待防止措置未実施

《加算について》

人員配置体制加算、福祉専門職員等配置加算、常勤看護職員配置加算、送迎加算など

《介護サービス費》

たとえば以下の条件でサービス費の計算をしてみます。

・利用定員10人以下

・所要時間5時間以上6時間未満

※利用時間5時間未満の利用者が全体の50%以上→70/100になる

区分6・・・1,136単位×3人=3,408単位×239日=814,512単位

区分5・・・849単位×3人=2,547単位×239日=608,733単位

区分4・・・588単位×3人=1,764単位×239日=421,596単位

合計1,844,841単位×10,73円=19,795,143円

《人件費》

サビ管30万、看護職員24万、生活支援員28万+176,000→約100万円/月

1,200万円/年

《経費》

家賃、光熱水費、通信費、駐車場、法定福利費、交通費ほか

上記を参考に検討してみてください。

専門家(行政書士)に依頼するメリット

行政書士に依頼することで、トラブルを避けつつスムーズに指定申請を進められます。

書類の作成とチェックをサポート

申請書類は形式や内容の要件が多いため、ミスがあると差し戻しや不備対応につながります。行政書士なら市の様式に精通しており、記載内容を適切に整えることが可能です。また、設備図面やマニュアルといった専門的書類のレビューも対応できるので安心です。

スケジュール管理と現地対応が安心

申請期間や現地調査の日程、問い合わせなど、行政とのやり取りは地味でもミスが許されません。

行政書士が窓口代行すれば、担当者とのスムーズな調整が期待できます。

また、万一の不測の事態が起きても、専門家が対応内容を整理して迅速に対処できるため、法人経営者の負担が軽減されます。

まとめ

生活介護の指定申請は、制度の理解、書類の正確さ、そして現地設備や人員配置の整備が大切です。

神戸市での開業をスムーズに進めるには、専門家の力を借りて、事前準備と連携体制をしっかり整えるのが安心です。

まずは神戸市への相談や行政書士への問い合わせから始めてみてください。

きしだ行政書士事務所ではご相談を随時受付中です。

お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらからお願いいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました