【親なきあとの障害のある子供の暮らし、対策していますか?】

神戸三宮のきしだ行政書士事務所です。

今回は障害のある子の財産管理についてまとめました。

障害福祉サービス事業所のサポートをしていると

利用者の方々のお声をお聞きすることがあります。

親として自分たちがいなくなった時にどうなるのか?

少しでも不安が軽くなると幸いです。

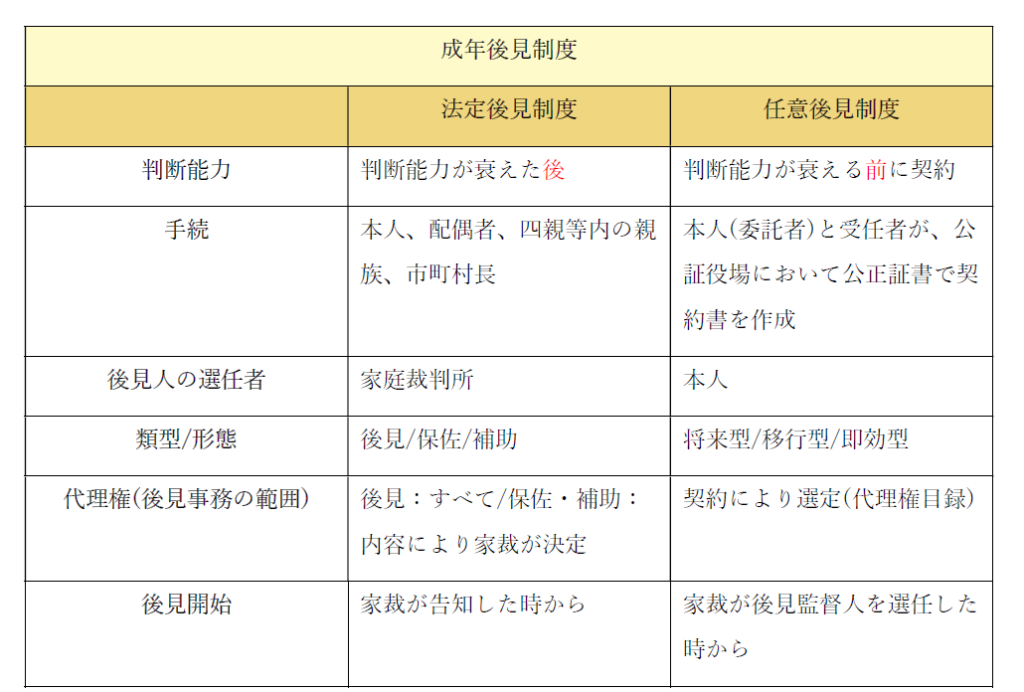

まずは後見制度から見ていきましょう。

【後見制度の概要】

後見制度とは、判断能力がない人又は判断能力が不十分な人が

不利益を被らないために財産の管理や身上保護をしてもらう制度です。

2種類の後見制度があります。

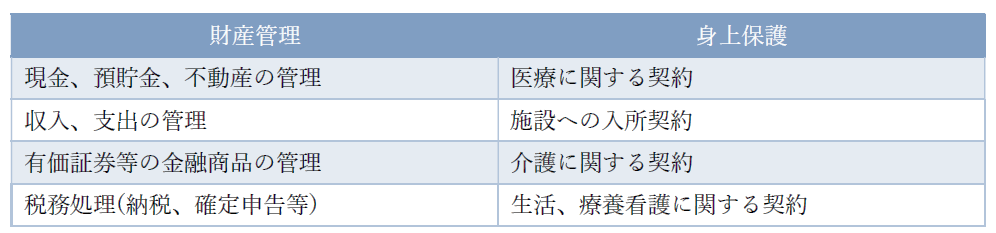

《後見人の仕事》

後見人の仕事は『財産管理』と『身上保護』です。

後見人ができないこと

- 食事や排せつ等の介護に関する事実行為

- 医療行為への同意

- 身元保証人、身元引受人等への就任

- 本人の住居を決めること

- 婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知等の代理

- 遺言

『身上保護』に介護や看護行為は含まれません

日用品の購入等日常生活に関する行為は本人が自由に行うことができます。

《法定後見》

法定後見とは文字通り、法律に定められた後見制度です。

判断能力がなくなった後、利用できます。

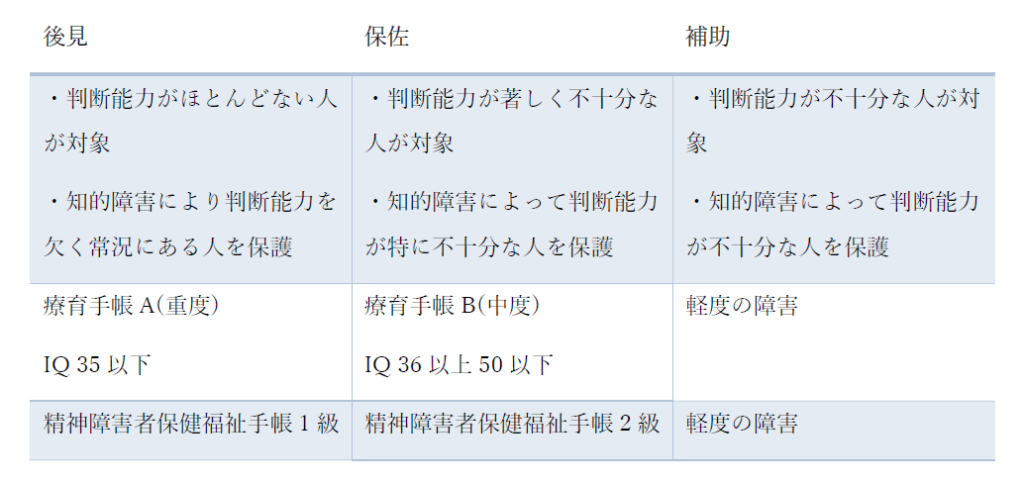

法定後見には3種類あります。『後見』『保佐』『補助』です。

それぞれの違いはこちらです。

費用

法定後見制度を利用すると、現在は約8割が専門職の後見人がつきます。

司法書士や弁護士等の専門職の後見人へは報酬の支払いが発生します。

目安は20,000円~/月で、被後見人の財産の額により家庭裁判所が判断します。

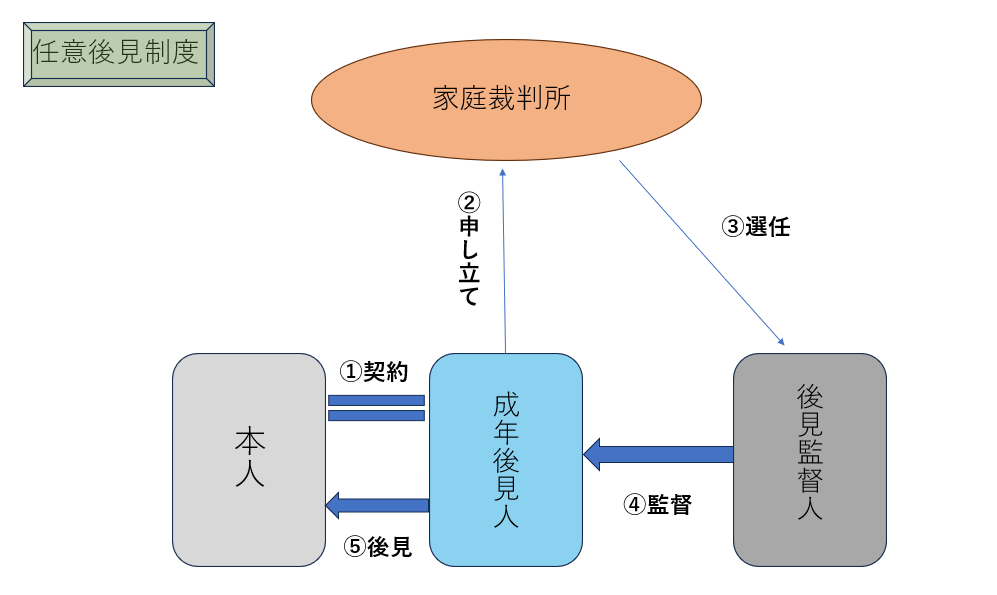

《任意後見》

任意後見とは、判断能力があるうちに自らの意思で

- 将来、自己の判断能力が衰えた時に希望する後見事務の内容

- 後見する人

を契約によってあらかじめ決めておくことです。

公正証書で作成します。

任意後見人を誰にするか?どのような内容にするかを自由に決めることができます。

ただし一審専属的な権利(婚姻、離婚、養子縁組、認知など)は任意後見契約の

内容に盛り込むことはできません。

費用

任意後見制度は家庭裁判所により後見監督人の選任が行われて効力が発生します。

この後見監督人に専門職が就きますので、報酬の支払いが発生します。

目安は法定後見人(専門職)の報酬の約半分で済みます。

【障害のある子の後見制度】

障害のある子の後見制度の活用について、いつかは必要になるものの

できる限り先に繰り延べするのがポイントです。

そのためにできることは

- 障害のある子に必要以上の現金、預貯金を保有させない→信託制度、保険の活用

- 障害のある子に不動産を継がせない→信託制度、遺言書の活用

- 障害のある子に相続手続の負担を負わせない→遺言書の活用(遺言執行者を指定)

【遺言書の必要性】

一般に相続の手続には多くの労力が必要です。

人がお亡くなりになると〇日以内に、●か月以内にと必要になる手続きが

次から次へと出てきます。

仮に遺言書がない場合、これらの手続を相続人が行います。

障害のある子にこの多くの手続ができますか?

もしできないとなると、法定後見人を定めその後見人が障害のある子の代理人として

手続を行います。

法定後見人の仕事は、被後見人である障害のある子の財産を守ることですので、

法定相続割合での遺産分割協議書でなければ承諾してはいけません。

必要以上に現金、預貯金を持たせないこと、不動産を継がせないことが

ポイントとなる障害のある子の財産管理において

遺言書のない相続は、大きな負担となります。

そのために遺言書を作成することは必須なのです。

《遺言書作成のポイント》

障害のある子へは現金で遺すこと(不動産を継がせない、必要以上に渡さない)

遺言執行人を指定しておくこと(相続手続を負担させない)

遺言書を作成しておくことで得られる効果

- 障害のある子に必要な分の現金、預貯金を遺すことができる

- 遺産分割協議をする必要がなくなるため、意図していないタイミングでの法定後見制度を利用する必要がなくなる

- 遺言執行人が手続きをするため、相続手続きを負担させなくてよくなる

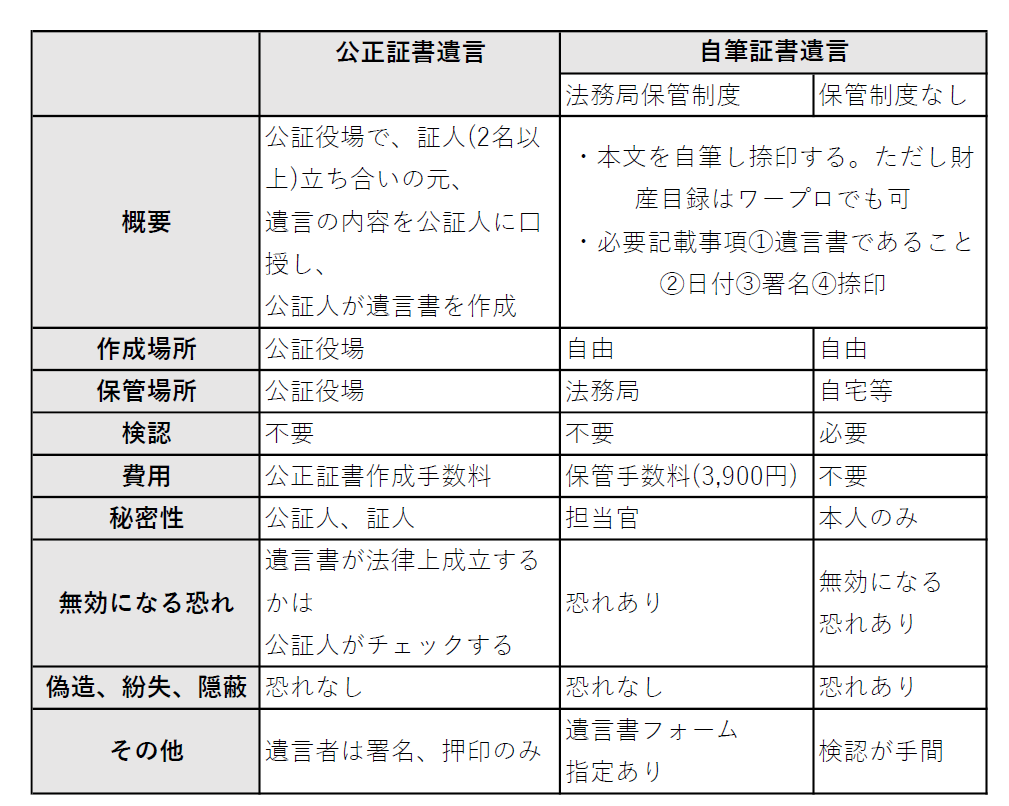

《遺言書の種類と概要》

遺言書の種類には一般的に利用されているものが主に2種類あります。

公正証書遺言と自筆証書遺言です。

自筆証書遺言にも法務局で保管制度を利用する場合と利用しない場合とに分かれます。

障害のある子への遺言書としては公正証書遺言を活用することをお勧めします。

【信託と保険の活用】

《信託の仕組みと概要》

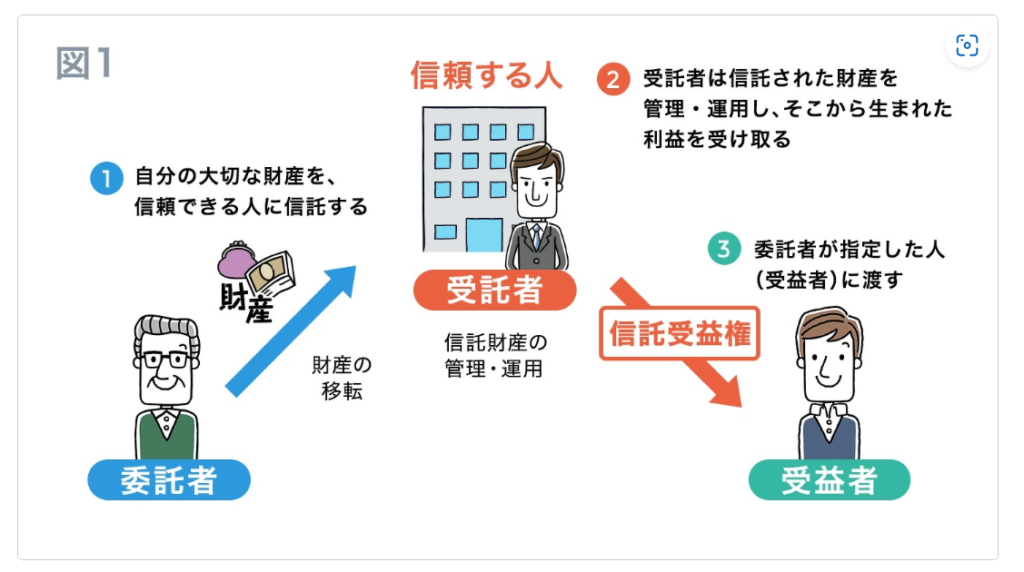

信託とは文字通り、「信頼できる人に信じて託す」制度です。

この制度の登場人物は3人です。「委託者」「受託者」「受益者」です。

障害のある子の財産の管理についていえば

委託者=親、受託者=銀行または信頼できる第三者、受益者=障害のある子

となります。

障害のある子は自身で財産の管理が難しい場合があります。

多額のお金を一度に渡すと、適切な使い方がわからず、場合によっては

悪意ある第三者に狙われてしまうかもしれません。

そこで信託の仕組みを利用します。

《信託制度の概要》

一般社団法人信託協会のHPより公益・福祉のための信託 | 信託商品/活用方法 | 信託協会

信託を利用することで得られるメリット

- 信託された財産は安全に管理されます

- 金銭以外にも託すことができます

- 専門家に財産の管理・運用を任せることができます

- 信託した財産からの収益を受益者が受け取ることができます

- 贈与税等が非課税になるものもあります

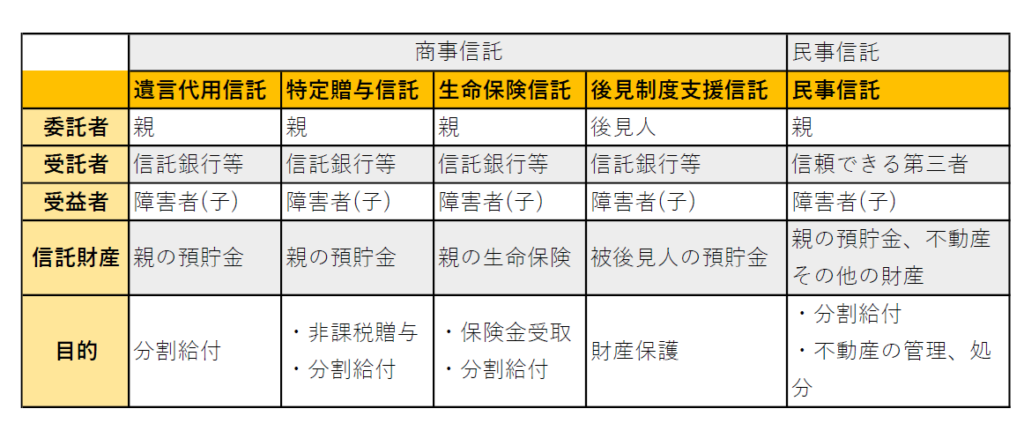

《信託の種類》

信託には2種類あります。商事信託と民事信託です。

商事信託は主に銀行が受託者となります。

民事信託は信頼のおける第三者が受託者となります。

ポイント

- 商事信託は信託できる財産は金銭のみです。

- 民事信託は信頼できる第三者がいなければ組むことができません。

- 信託の場合、受取方法も委託者が決めることができます。

障害のある子への財産の渡し方の基本は「分割給付」です。

親が前もって分割給付で渡すことを決めておくことができます。

【保険の活用方法】

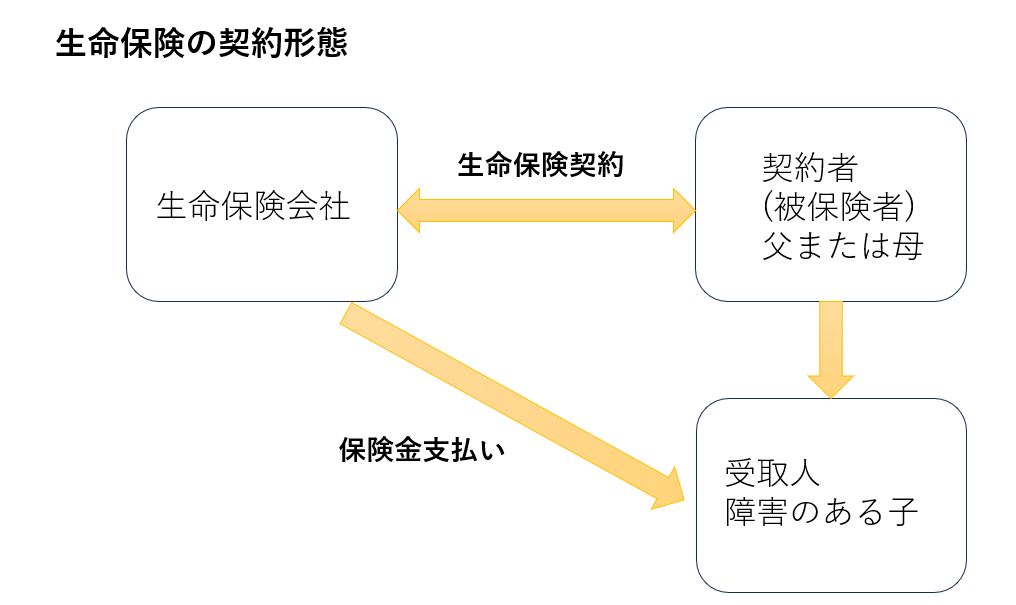

生命保険を生前対策に活用する場合に気を付けるべきは

誰が契約者で、受取人はだれか?ということです。

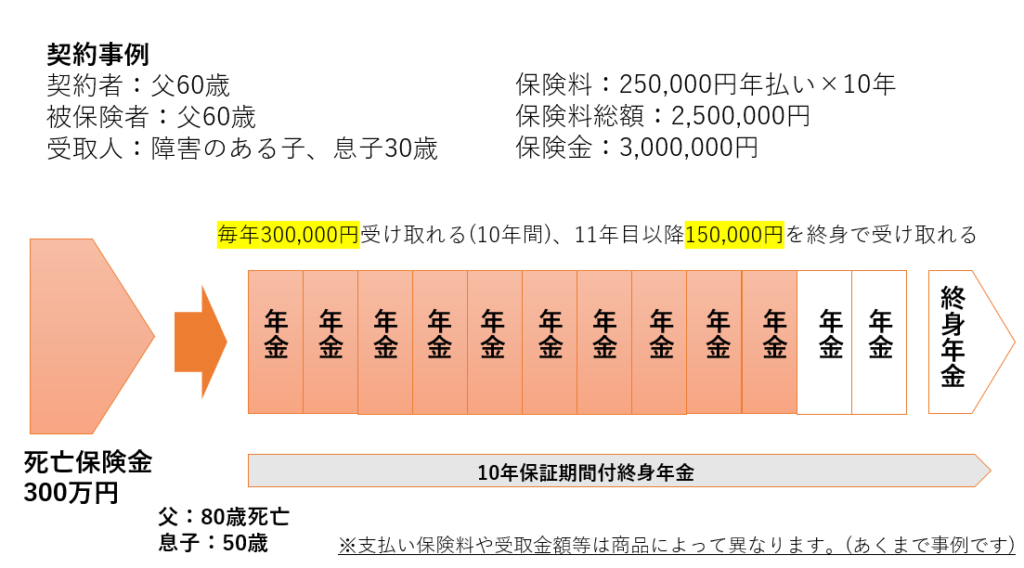

障害のある子に渡すために生命保険を活用する場合、受取方法も気を付けておきたいです。

基本は分割給付で年金型での受取方法です。受け取り期間は終身をお勧めします。

生命保険の契約形態は

契約者は親、受取人は障害のある子です。

年金型での受取の場合の例です。

【障害者の税額控除について】

相続の手続について、税金の話題も多くあります。

一般的に広く知られている相続税の基礎控除は

3,000万円+600万円×法定相続人の数

です。その他にも障害のある人が相続人に含まれている場合に控除することができる

障害者の税額控除があります。

- 日本国内に居住している

- 法定相続人である

- 相続や遺贈により財産を取得した時に障害者である

これらの要件を満たす場合に税額から控除することができます。

控除できる額の計算

10万円×85歳になるまでの年数

※特別障害者の場合は20万円×85歳になるまでの年数

相続税がかかる場合に、活用しましょう。

【まとめ】

障害のある子に財産を渡す場合には

押さえておきたいポイントがあります。

- 障害のある子に必要な額はいくらか?

- 多く渡しすぎないこと

- 渡し方は分割給付にすること

- 不動産を引き継がせないこと

- そのために遺言書を準備し活用すること

- そしてできるだけ短い期間、法定後見を利用することを目指すこと

まずは、その子に必要な額はいくらですか?

これを計算しましょう。

きしだ行政書士事務所では、親なき後の財産管理に関するご相談を受け付けております。

ご相談は無料です。こちらからお申し込みください。

お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。